Le

complesse

vicende

dell’ordinamento

didattico

nell’Italia

postunitaria

hanno

portato

attorno

al 1870

ad una

febbrile

revisione

dei

programmi

di

studio.

Un

dibattito

fertile

e

faticoso

ha

percorso

gli

ultimi

decenni

del XIX

secolo,

mettendo

in campo

soluzioni

–

talvolta

semplicistiche,

talvolta

illuminate

– che

hanno

stimolato

gli

studiosi

del

periodo

ad una

profonda

verifica

dei modi

di

approccio

alle

varie

discipline,

puntualmente

riflessa

nella

struttura

dei

nuovi

libri di

testo.

Nelle

note che

seguono

si

prenderà

in

considerazione

un’opera

didattica

per il

disegno,

destinato

agli

studenti

delle

scuole

tecniche,

redatto

dal

professore

Gregorio

Izzi[1]

e

pubblicato

a

Palermo

in

diverse

edizioni,

a

partire

dal

1903. La

particolarità

del

volume,

oltre a

quella

di

distinguersi

per la

straordinaria

qualità

delle

tavole

illustrate,

sta nel

proporre,

accanto

ad

esempi

di

ornamentazioni

pavimentali

e musive

generiche

e

decontestualizzate

- come

avveniva

di

consueto

in opere

didattiche

analoghe

- anche

un

importante

numero

di

disegni

riferibili

alle

decorazioni

geometriche

della

Cappella

San

Pietro

del

Palazzo

Reale di

Palermo,

la

cosiddetta

Cappella

Palatina.

L’istruzione

tecnica[2]

in

Italia,

assimilabile

in

qualche

misura

ad un

corso di

studi di

carattere

scientifico,

la cui

struttura

venne

mutuata

dalla

legge

Casati

del 1859

e rimase

sostanzialmente

invariata

sino

alla

riforma

Gentile

del

1923,

prevedeva

che alla

scuola

primaria,

divisa

in due

cicli di

due anni

ciascuno

comuni a

tutti

gli

studenti,

seguissero

altri

due

cicli di

studi,

un primo

ciclo

inferiore

di tre

anni e

un ciclo

superiore,

della

durata

di due o

tre

anni.

Quest’ultimo

era

caratterizzato

da

diversi

indirizzi

e poteva

consentire

l’accesso

all’istruzione

di

livello

universitario.

I

programmi

di

studio e

la

ripartizione

degli

indirizzi

furono

modificati

piuttosto

di

frequente[3],

nel

tentativo

di

strutturare

un

sistema

dell’istruzione

che

rispondesse

alla

rapida

evoluzione

delle

nuove

necessità

educative

ed

occupazionali.

Nell’ambito

dell’istruzione

tecnica,

l’importanza

attribuita

all’esercizio

del

disegno

era

notevole.

L’indirizzo

di

agrimensura

e quello

fisico-matematico[4],

prevedevano

rispettivamente

quattro

e sei

ore

settimanali

di

insegnamento

del

disegno.

Nella

sezione

fisico-matematica,

in

particolare,

si

prevedevano

nei

primi

due anni

del

ciclo

superiore

quattro

ore di

Disegno

ornamentale

a mano

libera

durante

le quali

ci si

dedicava

alla

copia di

ornati e

due ore

di

Disegno

geometrico

ornamentale

in cui

si

prendeva

in

considerazione

la

struttura

compositiva

geometrica

dell’ornamento.

Inoltre

negli

stessi

anni,

all’interno

del

modulo

di

insegnamento

di

Matematiche,

per

altre

due ore

alla

settimana

si

studiavano

anche i

Principii

di

geometria

proiettiva

e

descrittiva[5].

L’insegnamento

nel

corso

dell’ultimo

anno di

scuola

era

dedicato

allo

studio

delle

Forme

dell’architettura

classica

e loro

ornamentazioni.

Era

anche

previsto

che agli

studenti

più

dotati

fosse

concesso

di

iniziare

ad

esercitarsi

nella

composizione

di forme

ed

immagini

decorative.

A

partire

dal

1861,

diverse

commissioni

ministeriali

di

studio –

tra cui

ben

quattro

dedicate

alle

discipline

del

Disegno[6]

–

elaborarono

proposte

dettagliate

di

programma

che

potessero

essere

da guida

per

l’insegnamento.

In

questa

occasione

gli

esperti

strutturarono

le loro

riflessioni

anche

sulla

base

dell’esame

degli

elaborati

di

studio

prodotti

negli

anni

precedenti

e

raccolti

nelle

diverse

scuole

del

territorio

nazionale.

Nel 1869

la

quarta

Commissione

Ministeriale

consegnò

la

Relazione

sulla

riforma

dell’insegnamento

del

disegno

negl’Istituti

tecnici[7],

nella

quale si

ridefinivano

profondamente

i

criteri

didattici,

alla

luce di

un

atteggiamento

consapevolmente

pragmatico.

Gli

esiti

della

consultazione

spingevano

ad una

rottura

con la

tradizione

classicista

che

imperava

nell’insegnamento

del

disegno,

fino al

punto di

proporre

l’eliminazione

dello

studio

degli

ordini

di

architettura

secondo

la

regola

di

Vignola[8].

La

quarta

Commissione

era

presieduta

da

Pietro

Selvatico

Estense[9],

uomo di

grande

personalità,

storico

dell’arte

ed

architetto,

le cui

aggiornate

aperture

di

carattere

europeo

avranno

certamente

orientato

i

lavori.

Nei

programmi

di

studio

per il

disegno

nella

scuola

tecnica

del 1876[10],

direttamente

ispirati

dai

lavori

della

Commissione,

si fa

riferimento

in modo

esplicito

ad opere

di ampio

respiro,

molto

recenti

o

addirittura

appena

pubblicate

da

utilizzarsi

come

modello

per lo

studio

degli

ornati:

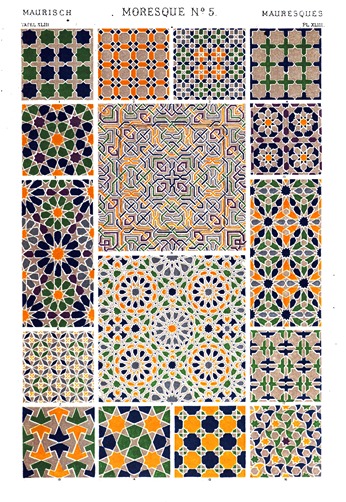

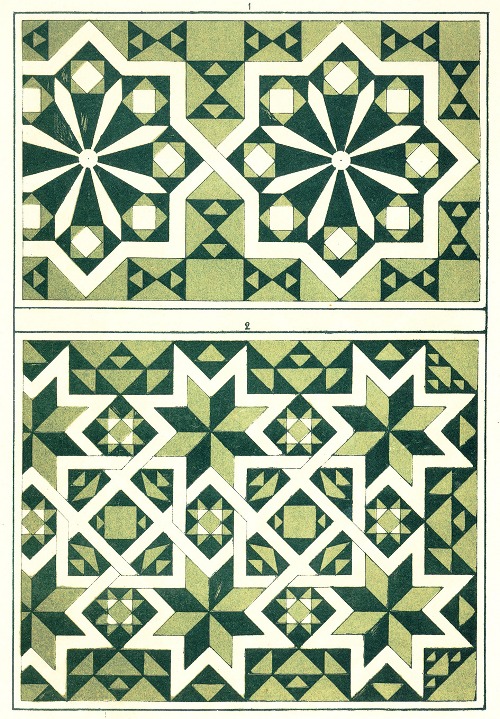

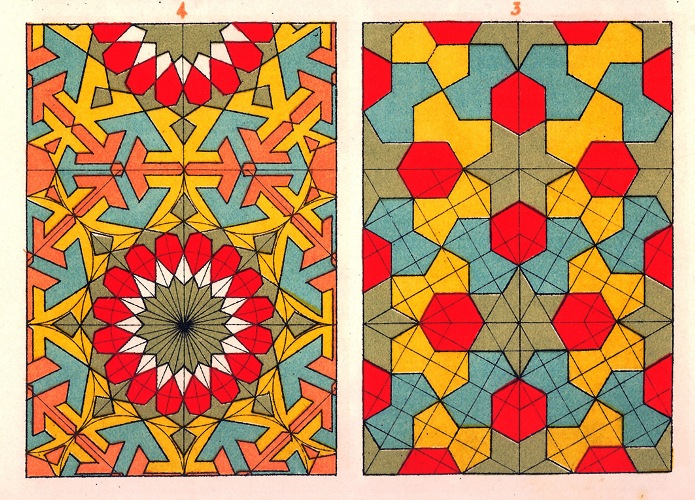

La

grammatica

dell’ornamento

di Owen

Jones

del 1856

[fig.

1],

L’ornamento

policromo

di

Auguste

Racinet

pubblicato

dal 1869

al 1873

e la

Teoria

dell’ornamento

di Jules

Bourgoin

[fig. 2]

pubblicato

nel 1873[11].

Alla

metà

dell’Ottocento,

il

dibattito

– acceso

e

stimolante

– che

attraversò

l’Europa

sulla

deplorevole

qualità

del

disegno[12],

portò

infatti

ad una

attenzione

ampiamente

condivisa

per le

tradizioni

straniere,

anche

extraeuropee,

e per la

storia

della

decorazione[13]

che ebbe

un

immediata

ricaduta

nel

campo

editoriale.

Accanto

ad una

serie di

straordinari

repertori

di trame

ed

elementi

decorativi,

pubblicati

spesso

in

edizioni

di

qualità

sopraffina

con il

corredo

di

mirabili

tavole

policrome,

si

collocarono

di

sovente

opere di

carattere

speculativo

nelle

quali si

indagava

sulle

regole e

sulla

teoria

dell’ornamento[14].

La

generale

fascinazione

per i

neostili

in

architettura

favoriva

lo

studio

puntuale

ed il

rilievo

di

gruppi

di

architetture

o di

opere

singole

del

passato

– specie

medioevali

–,

rendendo

disponibili,

attraverso

i

disegni,

informazioni

che sino

a pochi

decenni

prima

sfuggivano

del

tutto

all’attenzione

di

studenti,

studiosi,

progettisti.

In

questo

modo ad

opere

come

quelle

di Jones

– che si

pone in

modo

esplicito

l’obbiettivo

di

tracciare

le

regole

che

sottendono

l’uso

corretto

ed

efficace

dell’ornamento

e di

fornire

un

repertorio

di

riferimento,

esplorando

tempi e

luoghi

lontani

– o al

repertorio

sistematico

di

Racinet

–

mirabilmente

e

fittamente

illustrato

– o

all’approfondimento

di

Bourgoin

sulle

superfici

musive

islamiche

in Les

éléments

de l’art

arabe[15]

–

descritte

con un

linguaggio

grafico

estremamente

sintetico,

attraverso

l’uso

esclusivo

di

sottili

tratti

monocromi

– si

affiancarono,

pur se

in tempi

diversi,

lavori

che come

nell’opera

di Boito[16]

Architettura

del

Medioevo

in

Italia,

o

nell’opera

di

Serradifalco[17]

Del

Duomo di

Monreale

e di

altre

chiese

Siculo

Normanne,

affrontavano

gruppi

omogenei

di

architetture.

Furono

realizzati,

inoltre

studi

monografici,

sostenuti

da

mirabili

campagne

di

rilievo,

come il

lavoro

di De

Dartein[18]

sulla

chiesa

di

Sant’Ambrogio

a Milano

o la

monumentale

opera di

Gravina[19]

sul

Duomo di

Monreale.

Opere di

questo

genere

erano

spesso

frutto

dell’impegno

profuso

da

gruppi

numerosi

di

studiosi

e di

disegnatori.

Di

frequente

le

sottoscrizioni

per

l’acquisizione

delle

risorse

economiche

necessarie

per la

pubblicazione

di opere

simili

si

protraevano

per anni

e non

era raro

che

fosse

necessario

l’intervento

diretto

della

finanza

pubblica.

Ad ogni

modo,

nel

corso

della

seconda

metà

dell’Ottocento

si è

ridefinito

in

Italia,

come in

alcuni

paesi

d’Europa,

un nuovo

standard

per le

pubblicazioni

di

studio

sull’architettura

e sulla

decorazione,

solidamente

fondato

su un

profondo

ripensamento

degli

strumenti

tecnici

e

teorici

del

disegno

e del

rilievo

ed

originato

dalla

spinta

propulsiva

del

diffondersi

maturo e

capillare

dei

principi

della

geometria

descrittiva[20].

Queste

opere,

mentre

costruivano

un

diverso

approccio

alla

storia

dell’architettura

e delle

immagini,

diventavano

il campo

di

sperimentazione

di nuove

tecniche

di

indagine,

di

rappresentazione,

di

applicazione

delle

più

avanzate

tecniche

tipografiche

ed

editoriali.

Come si

diceva,

la

revisione

dei

programmi

di

studio

per la

scuola

tecnica

ebbe una

diretta

ricaduta

sull’editoria

dei

volumi

scolastici.

La

necessità

di

fornire

guide

adeguate

per

l’apprendimento

portò

molti

docenti,

architetti

ed

ingegneri

ad

intraprendere

la

stesura

di testi

di

studio.

Tra

coloro

che

vollero

cimentarsi

in

questa

fatica,

oltre a

giovani

docenti

e

piccoli

professionisti,

vi erano

anche

uomini

di

grande

qualità

ed

impegno

che

ritenevano

col loro

lavoro

di

potere

incidere

direttamente

nell’organizzazione

quotidiana

dei

percorsi

didattici[21].

Negli

ultimi

decenni

dell’Ottocento

in

Italia

furono

pubblicati

alcune

decine

di

volumi

di

questo

tipo,

destinati

ai vari

gradi

della

scuola

tecnica.

Alcuni

autori

articolarono

la loro

offerta

a

seconda

dei

diversi

indirizzi

di

studio,

dando

origine

ad

edizioni

tra loro

lievemente

differenti[22].

Le opere

di

maggior

successo

–

decretato

dalle

vendite

e dai

premi

ottenuti

nelle

varie

esposizioni

nazionali

–

venivano

spesso

aggiornate,

ampliate

e

talvolta

dotate

di un

corredo

iconografico

di

migliore

qualità.

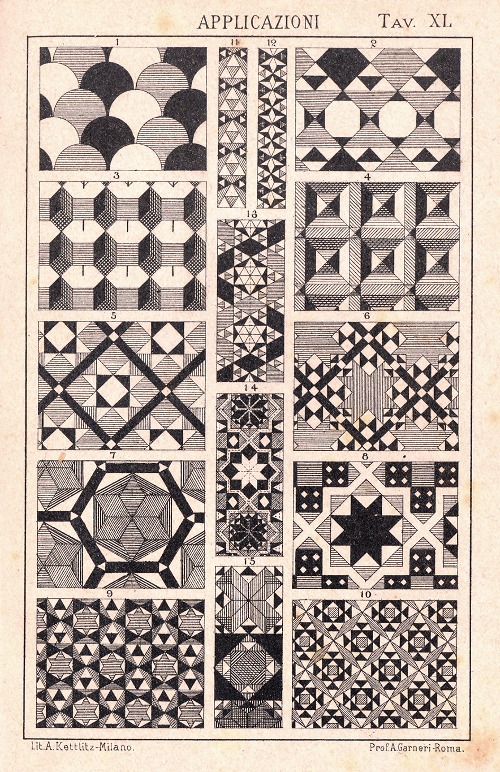

In

questo

panorama

editoriale,

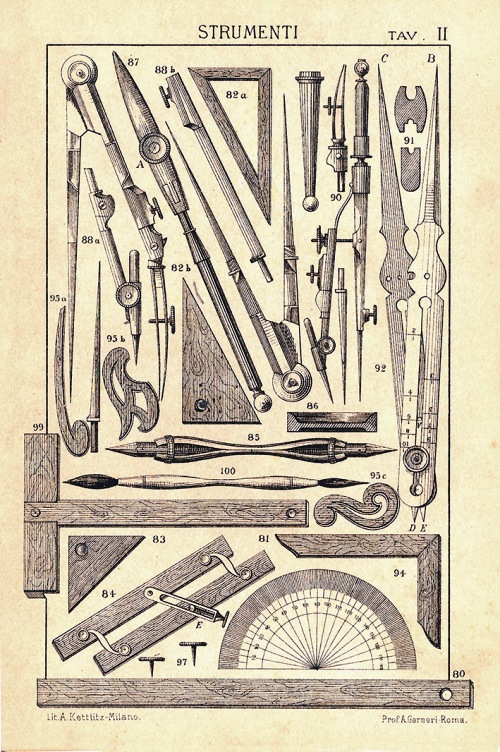

tra i

più

diffusi,

spiccano

i volumi

didattici

di

Augusto

Garneri

[fig.

3],

Giuseppe

Boidi

Trotti,

Alessandro

Antilli,

Cesare

Torricelli[23],

utilizzati

dagli

studenti

dell’intero

territorio

nazionale

grazie

ad una

fitta

distribuzione,

pubblicati

ininterrottamente

per

decenni

senza

che si

perdesse

la loro

sobrietà,

riuscendo

così a

contenere

il

prezzo

di

vendita.

Come

emerge

dal

confronto

di

questi

ed altri

volumi

scolastici,

i libri

di testo

per

l’insegnamento

del

disegno

geometrico

nel

triennio

conclusivo

della

scuola

tecnica

avevano

tutti la

stessa

struttura

e

mostravano

la

medesima

organizzazione

della

disciplina.

Nel

corso

del

primo

anno

venivano

poste le

basi per

lo

studio

del

disegno:

allo

studio

dei

fondamenti

della

geometria

piana –

le

definizioni

degli

enti

geometrici

e la

nomenclatura

delle

varie

figure –

seguiva

l’esame

degli

strumenti

da

disegno,

di cui

veniva

mostrato

l’uso

corretto;

seguiva

l’illustrazione

delle

tecniche

di

tracciamento

più

elementari[24].

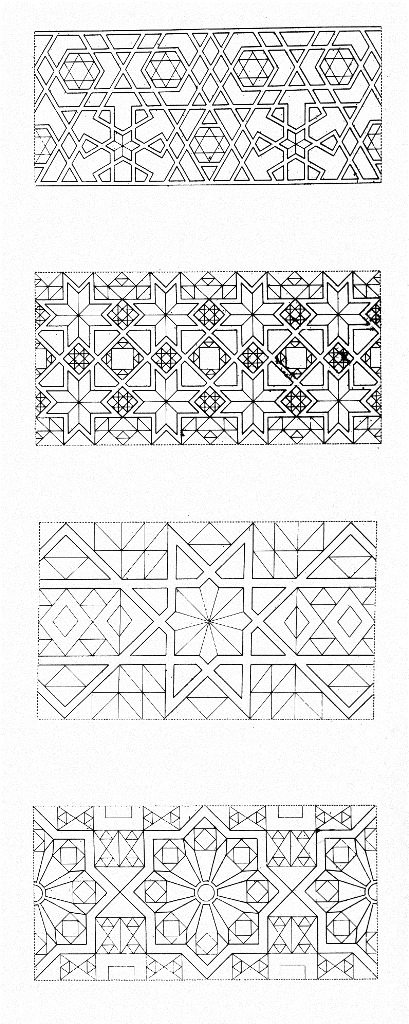

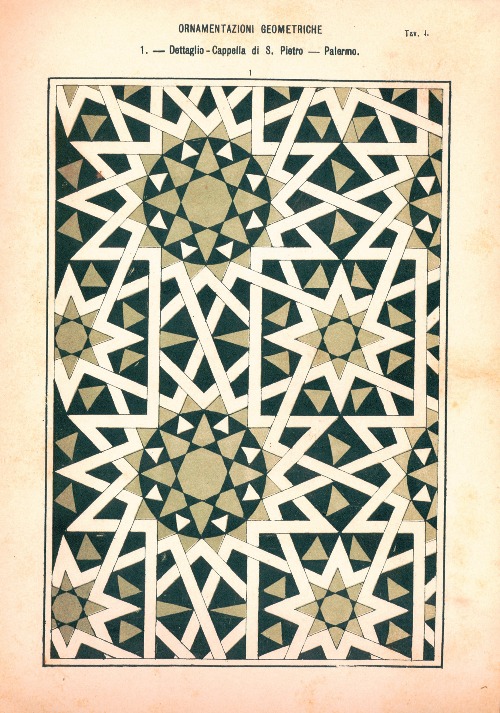

Queste

semplici

tecniche

erano di

seguito

applicate

alla

copiatura

di

semplici

disegni

ornamentali,

perlopiù

basati

su

poligoni,

stelle o

semplici

intrecci

[fig.

4]. Nel

corso

del

secondo

anno, si

studiavano

costruzioni

geometriche

più

complesse

utili

per

compiere

operazioni

sulle

aree[25],

si

affrontava

il

disegno

delle

coniche

e di

semplici

curve

meccaniche,

i

raccordi

tra

curve,

le

policentriche

e il

disegno

di

ornamenti

seriali

di una

certa

complessità,

oltre

che i

fondamenti

della

geometria

solida.

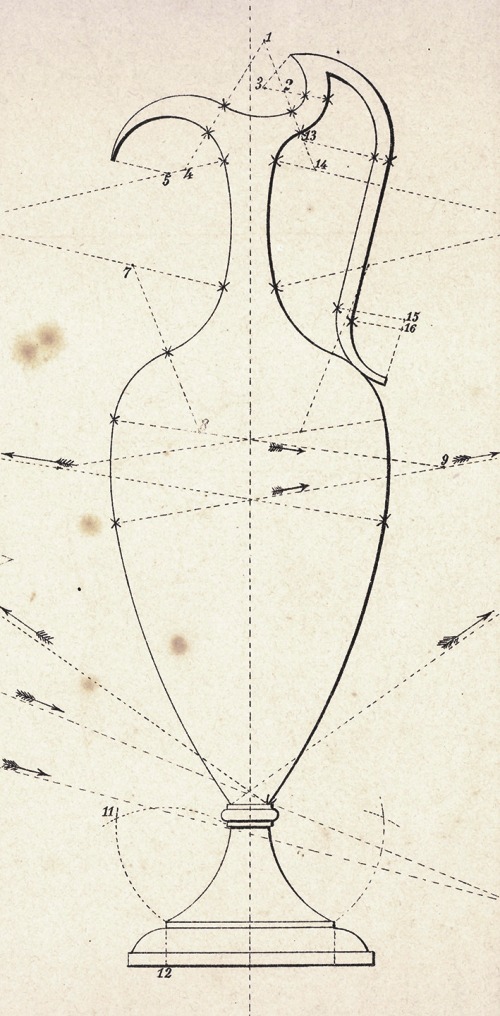

Un’applicazione

comune

del

disegno

delle

policentriche

era

generalmente

rappresentato

dal

disegno

del

profilo

curvilineo

dei vasi

[fig. 5][26].

Nel

corso

del

terzo

anno si

studiava

il

metodo

delle

doppie

proiezioni

ortogonali,

le

tecniche

di

riduzione

ed

ingrandimento

dei

disegni,

si

apprendevano

i

fondamenti

dell’architettura

civile,

studiando

generalmente

– pur se

in modo

succinto

– gli

ordini

di

Vignola

(nonostante

– come

si

diceva –

fossero

stati

eliminati

dai

programmi),

si

prendevano

in

considerazione

le

modanature

architettoniche,

la loro

costruzione

geometrica

e gli

effetti

che la

luce

produceva

di esse.

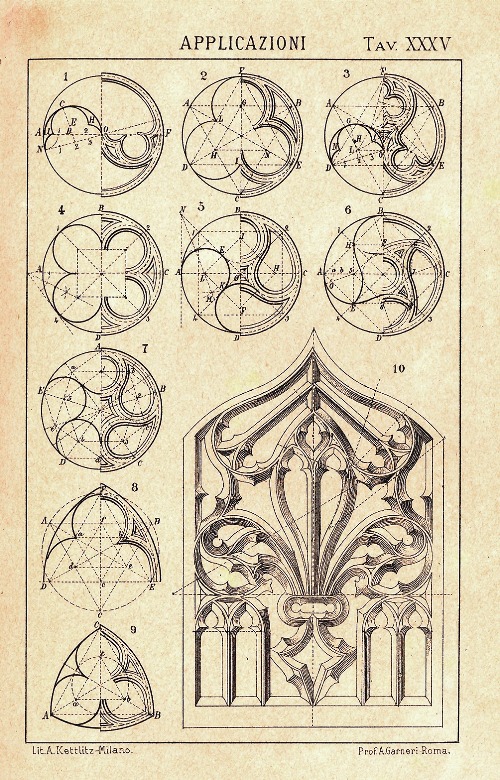

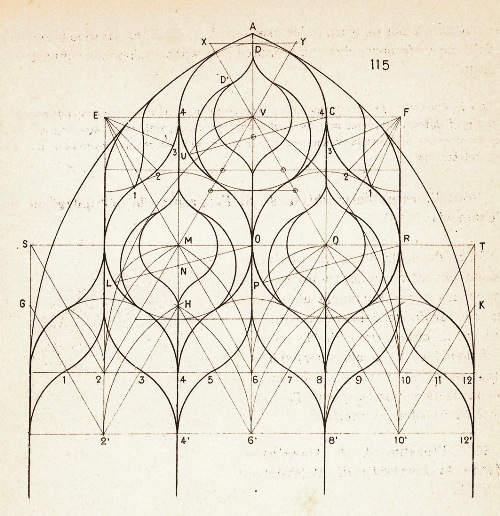

Si

studiavano

infine

ornamentazioni

geometriche

complesse

e si

dedicava

parecchio

tempo al

disegno

dei

trafori

lapidei

applicati

a rosoni

e

finestre

dalla

struttura

piuttosto

articolata.

Da

questo

esame

emergono

sostanzialmente

due

riflessioni.

Si può

osservare,

in primo

luogo,

la

straordinaria

coerenza

del

percorso

di studi

e come

ad ogni

nuova

nozione

corrispondesse

un

efficace

corredo

di

esercitazioni

e di

applicazioni,

compiute

ed

efficaci.

Le più

complesse

esercitazioni

del

terzo

anno

consentivano

di

mettere

in

pratica

tutti

gli

argomenti

affrontati,

proponendo

un’idea

solida e

progressiva

del

sapere

grafico

e delle

sue

potenzialità.

In

secondo

luogo,

gli

esempi

più

evoluti

riportati

nei vari

libri

per

l’insegnamento

mostrano,

nel

complesso,

una

precisa

attenzione

per la

storia

dell’architettura

e

dell’ornamento

di

periodo

medievale.

Gli

ornamenti

studiati

nel

corso

del

terzo

anno

sono

spesso

tratti

dalla

tradizione

bizantina,

islamica

o

arabo-normanna

ed i

trafori

lapidei

[fig. 6]

sono di

chiaro

gusto

gotico.

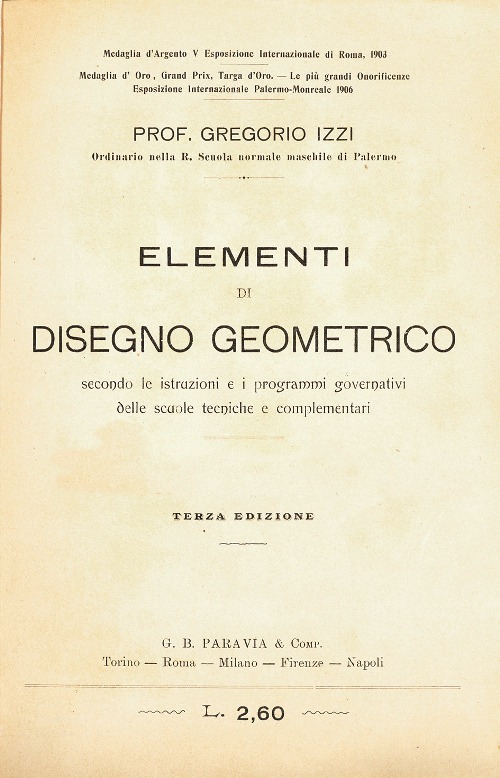

La

prima

edizione

del

volume

di

Gregorio

Izzi,

Corso

elementare

di

disegno

geometrico

per le

scuole

secondarie,

tecniche,

normali

e

industriali,

fu dato

alle

stampe

nel 1903

per le

edizioni

palermitane

di

Orazio

Fiorenza.

Il

volume

di 148

pagine,

con 22

tavole

fuori

testo[27],

accoglieva

i

materiali

di

studio

necessari

per il

corso di

disegno

nel

triennio

superiore

della

scuola

tecnica.

Izzi,

sicuro

della

qualità

del

proprio

lavoro,

ebbe

cura di

spedire

il

volume

ad

importanti

rappresentanti

della

cultura

ed allo

stesso

Ministro

dell’Istruzione;

decise

inoltre,

con

successo,

di

proporne

l’esposizione

presso

varie

esposizioni

campionarie[28].

All’edizione

del 1903

fece

seguito

un’edizione

nel

1905,

programmata

in tre

volumi,

quindi

ridotta

in

fascicoli

più

agili. A

quanto è

dato di

sapere,

di

quest’edizione

vide la

luce

esclusivamente

il terzo

volume,

probabilmente

il più

efficace,

visto il

corredo

di

splendide

illustrazioni

fuori

testo[29].

Nel 1908

fu

pubblicata

nuovamente

un’edizione

completa

[fig.

7],

rilegata

con cura

dalla

premiata

legatoria

Caneba,

di

Palermo[30].

Quest’edizione,

di 166

pagine,

accoglieva

anche 32

tavole

fuori

testo,

cromolitografate

presso

la

stamperia

palermitana

di

Andrea

Brangi.

Nonostante

in

copertina

fosse

indicato

l’editore

Fiorenza,

il

frontespizio

del

volume

rivela

che

questa

terza

edizione

dell’opera

era

edita –

e

distribuita

– dalla

casa

editrice

Paravia[31].

Una

nuova

edizione

del

1914, in

un unico

volume,

tornò ad

essere

pubblicata

da

Orazio

Fiorenza.

Anche

l’ultima

edizione

del

1921,

divisa

in

fascicoli,

venne

pubblicata

dall’editore

palermitano.

Nonostante

tra le

varie

edizioni

vi siano

alcune

differenze

– di

alcune

delle

quali si

dirà in

seguito

– la

struttura

del

volume

di

Gregorio

Izzi,

netta e

cristallina,

si

mantiene

inalterata

nel

corso

dei

vent’anni

di

edizione.

Se lo

schema

generale

cui si

fa

riferimento

è lo

stesso

descritto

per le

altre

analoghe

opere

didattiche,

tracciato

in

assoluto

ossequio

dei

programmi

ministeriali

di

insegnamento,

non si

possono

sottacere

alcune

peculiarità

di

grande

interesse.

In primo

luogo,

la

maggior

parte

delle

oltre

settecento

illustrazioni

in nero,

piuttosto

che

essere

raccolta

in

tavole

poste

alla

fine del

volume –

come

avviene,

ad

esempio,

nelle

opere di

Boidi,

Garneri

e

Antilli

– si

accompagna

al

testo.

In

questo

modo, a

tutto

vantaggio

dell’efficacia

didattica,

la

lettura

è

immediatamente

supportata

dall’esame

delle

figure.

Inoltre

Izzi

avvicenda

fittamente

e di

continuo

l’acquisizione

di nuove

nozioni

o di

nuove

tecniche

di

tracciamento

con

esercizi

applicativi

evitando

di

separare

questi

due

aspetti

strettamente

complementari

nel

percorso

di

apprendimento.

La

parte

dedicata

al terzo

anno

vede

alternarsi

lo

studio

della

geometria

solida

con

quello

delle

più

complesse

curve

meccaniche.

La

trattazione

degli

ordini

di

architettura,

svolta

con

sintesi

stringate

ma

efficaci

sulla

“regola”

di

Vignola,

precede

il

disegno

delle

sagome e

i più

complessi

problemi

di

tracciamento

degli

archi e

delle

finestre

con

ornamenti

polilobati

a

traforo.

Il

volume è

chiuso

da

alcune

pagine

in cui

si

forniscono

gli

elementi

basilari

del

disegno

in

prospettiva.

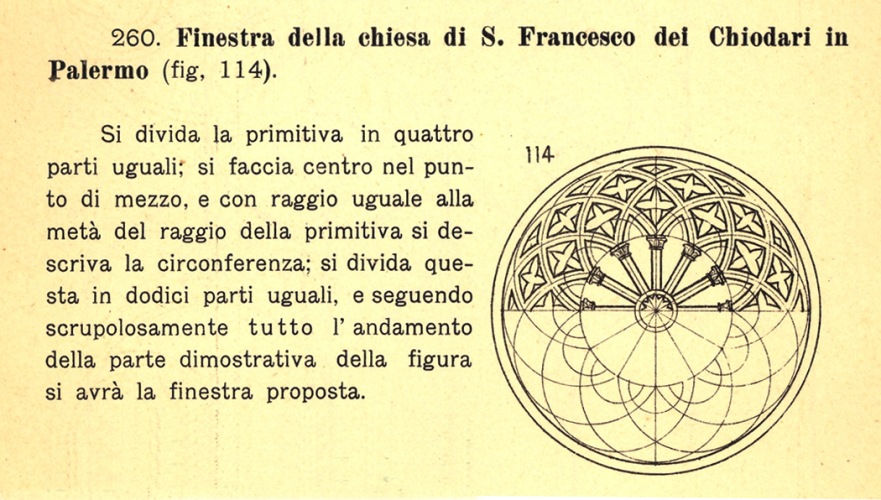

Nella

trattazione

delle

finestre

e delle

«rose

architettoniche»[32]

Izzi

mostra

attenzione

per

alcuni

esempi

dell’architettura

palermitana.

Riporta,

infatti,

le

regole

di

costruzione

grafica

della

«finestra

della

chiesa

di S.

Francesco

dei

Chiodari

in

Palermo»

[fig. 8][33],

seguite

dall’analisi

grafica

e dalla

costruzione

della

mirabile

«Finestra

di A.

Gaggini.

Palazzo

Arcivescovile

di

Palermo»

[fig. 9][34].

Nel

primo

caso –

graficamente

più

semplice

– il

disegno

analitico

si

affianca

all’immagine

definitiva.

Nel

secondo

caso la

costruzione,

descritta

ordinatamente

nel

testo, è

talmente

complessa

da non

potere

essere

rappresentata

se non

con un

tratto

“a filo

di

ferro”.

I

due

fascicoli

di

tavole a

colori

fuori

testo

legate

al

volume,

da

sedici

facciate

ciascuna,

sono

dedicati

esclusivamente

all’illustrazione

degli

ornamenti

geometrici.

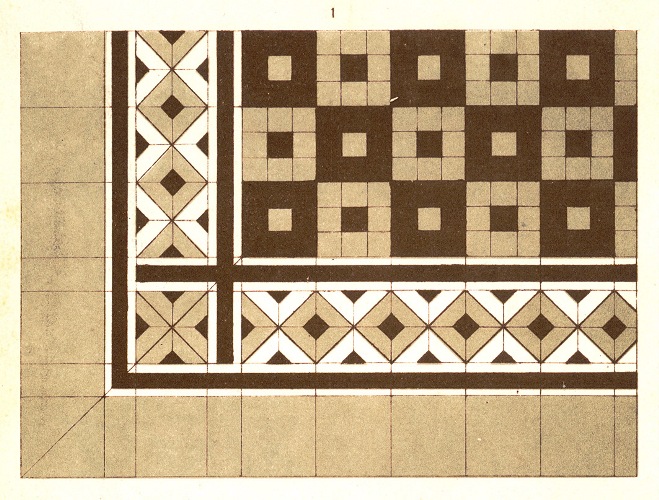

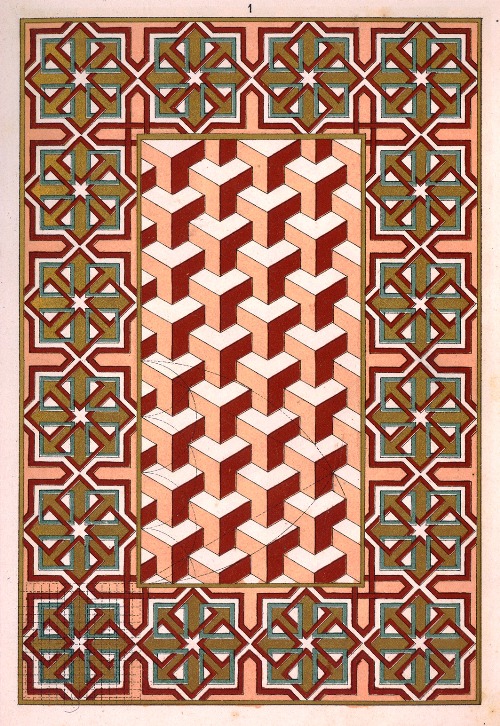

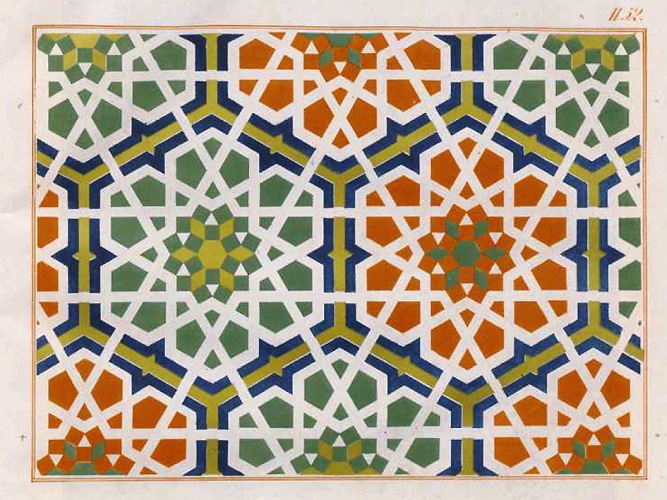

Il primo

contiene

i

disegni

di

alcuni

pavimenti

con

bordura

[fig.

10], una

serie di

stelle

poligonali

e di

rosette

[fig.

11] ed

una

serie di

superfici[35].

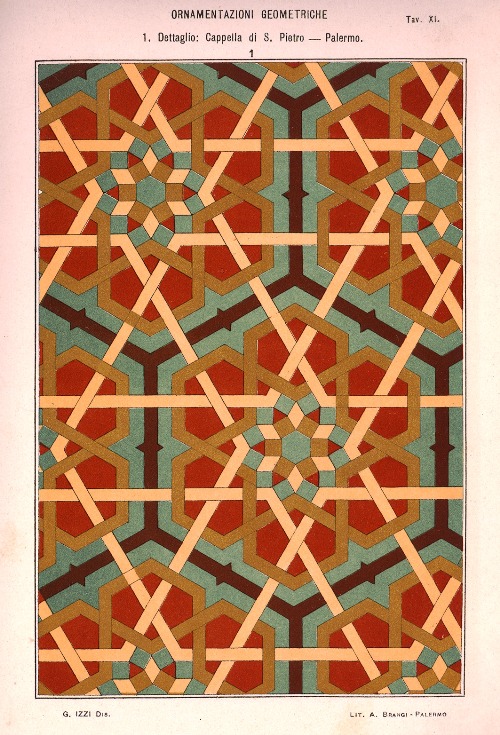

Altri

ornamenti

sono

individuati

come

dettagli

della

«Cappella

S.

Pietro

di

Palermo»

[figg.

12 e

13].

Anche il

secondo

fascicolo,

posto

alla

fine del

volume,

riporta

esempi

generici

di

ornamentazione

[fig.

14] cui

si

affiancano

altre

immagini

di

superfici

musive

della

Cappella

Palatina.

In tutte

le

tavole

si

riportano

in basso

i nomi

degli

autori[36]:

Gregorio

Izzi

come

disegnatore

ed

Andrea

Brangi

come

litografo.

Come è

stato

scritto

in altre

occasioni[37],

attorno

alla

metà del

secolo a

Palermo

si

impianta

una

solida

tradizione

cromolitografica

che ha

sostenuto,

nel

corso di

alcuni

decenni,

la

realizzazione

di una

serie di

opere

editoriali

di

straordinaria

qualità

tipografica.

Per la

stampa

dell’opera

sul

Duomo di

Monreale

di

Domenico

Benedetto

Gravina

fu

coinvolto

Giorgio

Frauenfelder,

abile

collaboratore

della

litografia

napoletana

Richter

& Co.,

il quale

per

alcuni

anni si

trasferì

a

Palermo

per dare

corso al

lavoro

di

preparazione

delle

lastre.

La

presenza

attiva

di

Frauenfelder

in città

consentì

ad una

intera

generazione

di

tipografi

– tra

cui

anche

Andrea

Brangi –

di

estendere

il

proprio

panorama

tecnico

e

professionale.

Un

confronto

tra i

modi di

rappresentare

gli

ornamenti

geometrici

nei più

diffusi

volumi

per la

didattica

nella

seconda

metà

dell’Ottocento

può

aiutarci

a

comprendere

l’eccezionalità

del

lavoro

di

Gregorio

Izzi.

Come si

è già

ricordato,

in

ciascun

volume

sono

riportati

una

serie di

schemi

grafici

facilmente

applicabili

nella

realizzazione

di

mosaici,

singole

mattonelle

e nella

decorazione

di carte

o

pareti.

Perlopiù

questi

schemi –

spesso

desunti

da opere

di

respiro

più

ampio

come

quelle

di

Jones,

di

Racinet

o di

Bourgoin

già

citate –

venivano

riportati

privi di

un’indicazione

che

potesse

contestualizzarne

l’origine.

Generalmente

solo

nelle

opere

maggiori,

come le

grandi

‘enciclopedie’

dell’ornamento,

venivano

indicate

con

ordine

le fonti

delle

illustrazioni,

come

accade

per

Racinet

e per

Jones, e

come

accadrà

anche in

seguito,

nei

repertori

della

fine del

secolo[38].

Nel caso

quindi

di

disegni

realizzati

per la

didattica

della

scuola

tecnica,

se si

eccettua

qualche

generica

indicazione

nelle

tavole

dei

volumi

di

Garneri[39],

in

generale

le trame

geometriche

riprodotte

sui

volumi

costituivano

per lo

studente

esempi

astratti,

avulsi

dal

mondo

della

realtà,

connaturati

sostanzialmente

alla

logica

dell’esercizio

grafico.

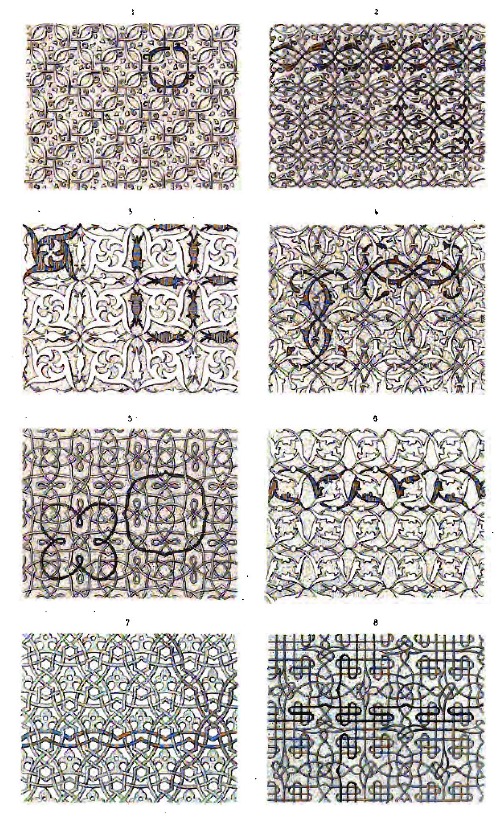

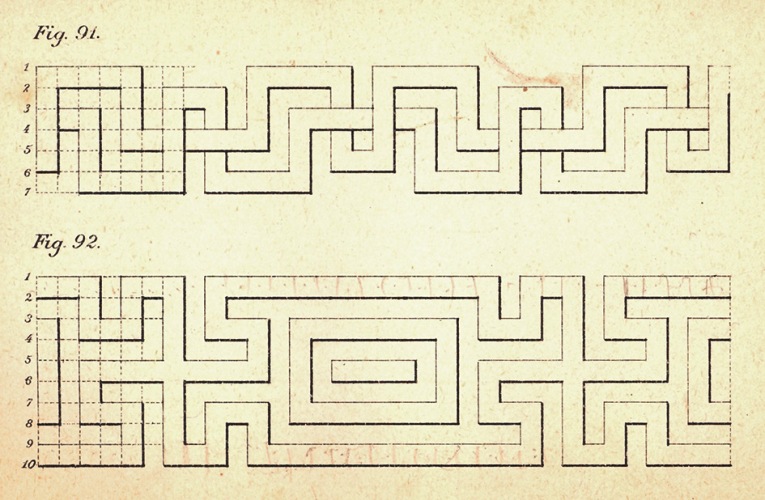

Nella

maggior

parte

dei casi

i volumi

per lo

studio

del

disegno

erano

piccoli

libri in

sedicesimo,

che

misuravano

circa 10

x 15

centimetri.

Le

tavole

erano

stampate

in

bianco e

nero con

tecnica

litografica.

L’uso

del solo

inchiostro

nero

[fig.

15]

limitava

fortemente

la resa

delle

trame

più

complesse,

in cui

aumentavano

i

contatti

tra le

regioni

adiacenti[40].

Non

essendo

in ogni

caso

sufficiente

l’uso

esclusivo

del nero

sullo

sfondo

bianco

per il

disegno

degli

ornati,

si

ricorreva

a toni

intermedi,

che

venivano

resi con

tratteggi,

più o

meno

fitti,

che

suggerivano

le

diverse

tonalità

di

grigio

[fig.

16].

Spesso i

disegni,

affollati

nelle

piccole

tavole,

erano

ridotti

ai

limiti

della

leggibilità.

Questo

modo di

trattare

le

immagini

aveva

certamente

una

motivazione

di tipo

economico,

tutt’altro

che

irrilevante

nella

redazione

di libri

di testo[41].

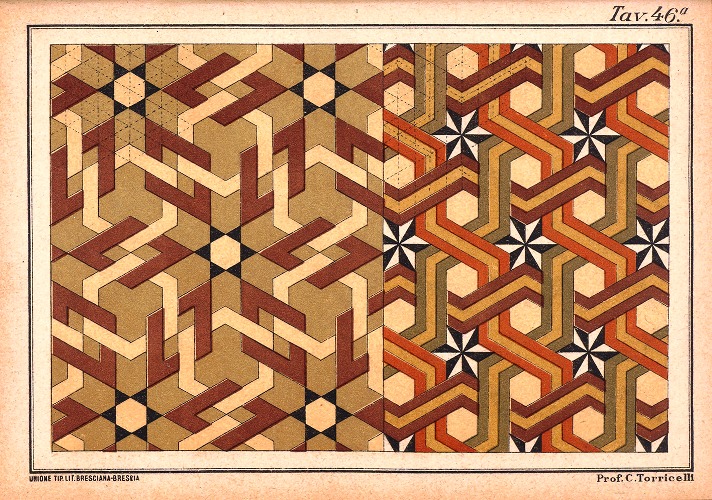

Le

piccole

pagine

del

volume

di

Cesare

Torricelli

[fig.

17]

stampate

in

policromia

rappresentano

un raro

esempio

di gusto

ed

equilibrio.

Le belle

cromolitografie

a cinque

colori,

realizzate

presso

l’Unione

Tipolitografica

Bresciana,

saranno

state

una

fertile

fonte

d’ispirazione

per

diverse

generazioni

di

studenti.

Confrontando

le

tavole

disegnate

da Izzi

e

litografate

da

Brangi

con

questi

esempi,

anche i

più

pregevoli,

si vede

come

esse

riuscissero

nettamente

a

distinguersi

nel

panorama

generale.

Le

tavole

monocromatiche

fuori

testo di

Izzi non

facevano

ricorso

al

tratteggio

per la

resa dei

mezzitoni,

ma

utilizzavano

campiture

piene

affiancate

alle

stesse

tinte

desaturate,

come

avveniva

per le

tavole

in bruno

e in

verde.

Le

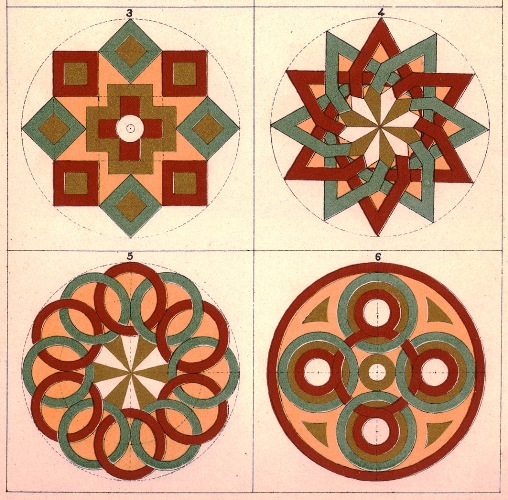

tavole a

colori

erano

realizzate

con

cinque

tinte

[fig.

18]. Il

colore

rosa

pallido

costituiva

lo

sfondo

delle

trame

ornamentali,

lasciando

così la

possibilità

di

utilizzare

il

bianco

della

carta

per

campire

gli

elementi

più

chiari.

Il

rosso,

il verde

e l’oro

consentivano

di

differenziare

le

diverse

parti e

utilizzando

dei

sottili

filetti

neri si

delimitavano

i vari

contorni.

Nelle

tavole

prive di

campiture

dorate,

le

costruzioni

geometriche

ed i

contorni

dei

singoli

elementi

erano

stampati

in nero

e le

varie

campiture

con il

celeste,

il rosa,

il

giallo

ed il

grigio

[fig.

19].

Anche ad

un esame

superficiale

si vede

come,

per

dimensione

e

qualità

delle

singole

immagini,

per

l’uso

dell’inchiostro

dorato e

per la

ineguagliabile

precisione

nella

stampa,

le

tavole

del

volume

di Izzi

sembrino

appartenere

più ad

uno dei

grandi

repertori

dell’ornamento

che ad

un

semplice

testo

didattico.

Come si

diceva,

accanto

alla

tipica

schiera

di

ornati

generici,

nel

libro di

Izzi si

trova

una

notevole

quantità

(circa

la metà)

di

disegni

nelle

tavole

fuori

testo

che

illustrano

dettagli

della

Cappella

Palatina

di

Palermo.

Questo

aspetto

– forse

più

delle

considerazioni

di

ordine

tipografico

fatte in

precedenza

– sembra

avvicinare

questo

lavoro

didattico

alle

grandi

opere

ottocentesche

e, come

si

vedrà,

ciò non

avviene

per

caso.

Non è

possibile

in

quest’occasione

ricostruire

la

storia

completa

dei

rilievi

della

Cappella

Palatina

palermitana.

Occorre

però

ricordare

come,

già

nella

prima

metà

dell’Ottocento,

Hittorff

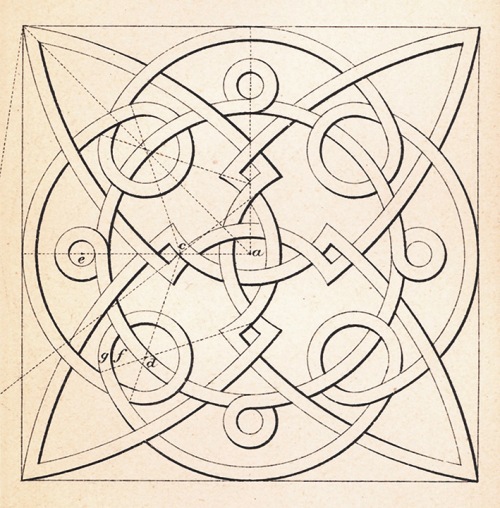

e Zanth

nell’Architettura

Moderne

de la

Sicile

del 1835

avessero

dedicato

ben

quattro

tavole

alla

Cappella[42]

– una

pianta,

due

sezioni

trasversali,

una

sezione

longitudinale,

il

candelabro,

alcuni

dettagli

e ben

otto

trame

musive

[fig.

20],

fortemente

stilizzate

– e come

solo tre

anni

dopo,

nel

1838,

Serradifalco

in Del

Duomo di

Monreale

ed altre

chiese

arabo-normanne[43]

abbia

riservato

tre

tavole

al

monumento,

illustrandolo

con una

pianta,

due

sezioni

trasversali

ed una

sezione

longitudinale.

L’interesse

per la

Cappella

emerge

anche

nelle

opere

dedicate

esclusivamente

allo

studio

dell’ornamento

in cui

sono

riportati

i

rilievi

di

alcune

superfici

musive.

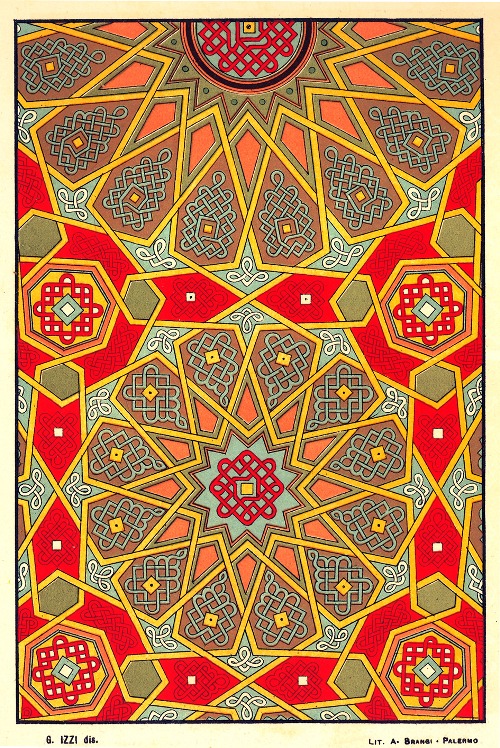

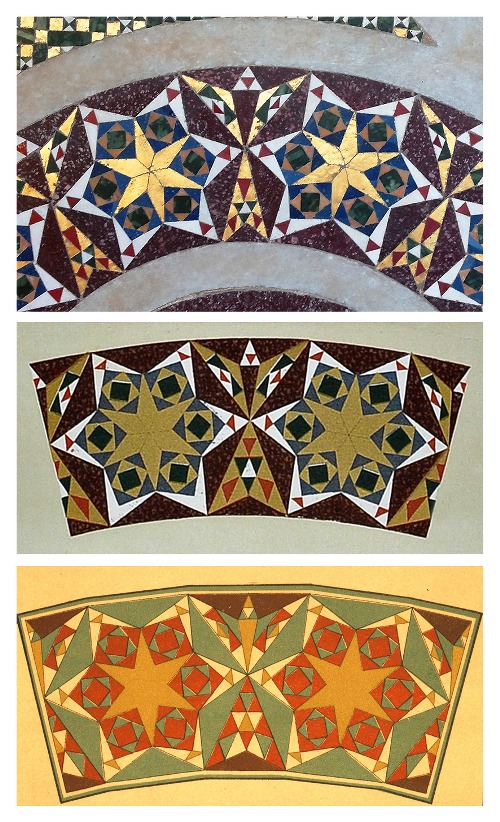

È il

caso del

lavoro

di

Friedrich

Maximilian

Hessemer,

Arabische

und

alt-italienische

Bau-Verzierungen[44],

del

1842,

che

dedica

due

tavole

policrome

al

disegno

di

quattro

complessi

decori

musivi

della

Cappella

[fig.

21]. Lo

stesso

Racinet[45],

in una

tavola

della

sua

opera,

riporta,

oltre a

tre

ornati

musivi

del

Duomo di

Monreale

ed uno

del

Duomo di

Salerno,

ben

dodici

trame

geometriche

della

Cappella

Palatina

[fig.

22].

Nel 1872

venne

data

alle

stampe

La

Cappella

di S.

Pietro

nella

reggia

di

Palermo[46],

un’opera

poderosa

con

testi di

Michele

Amari,

Saverio

Cavallari,

Luigi

Boglino,

Isidoro

Carini,

illustrata

con 68

tavole

di

grande

formato

disegnate

e

cromolitografate

da

Andrea

Terzi.

L’opera

è del

tutto

paragonabile

a quella

già

citata

sul

Duomo di

Monreale

di

Gravina,

pubblicata

tra il

1859 ed

il 1870.

Il

lavoro

di Terzi

– che da

solo

meriterebbe

un’attenzione

che in

questa

sede non

è

possibile

riservargli

– è

praticamente

coevo

all’opera

di

Gravina

e gli

ambienti

in cui

questi

due

straordinari

lavori

ebbero

origine

sono

strettamente

collegati.

La

struttura

delle

due

opere è

analoga,

come

anche la

qualità

delle

tavole

litografiche

al

tratto,

con

fitte

campiture

a

tratteggio,

e

cromolitografiche,

con

l’uso

generoso

dell’inchiostro

dorato

[fig.

23],

tutte

realizzate

con

profonda

attenzione

alla

forma

dell’architettura

ed alle

superfici

musive,

sia

figurate

che

geometriche.

Non vi è

alcun

dubbio

che, per

il suo

lavoro

sulla

Cappella,

Andrea

Terzi[47]

abbia

utilizzato

l’esperienza

maturata

con

Gravina.

Terzi –

assieme

a Paolo

di

Giovanni,

Michelangelo

Giarrizzo,

Giuseppe

Patricolo,

Achille

Albanese,

Carmelo

Giarrizzo

e

Giovanni

Cammarata

–

partecipò

alla

stesura

dei

disegni

del

Duomo di

Monreale.

Da

giovane,

ancora

diciassettenne,

educato

al

disegno

dallo

stesso

Gravina,

Terzi

ebbe

modo di

riscattare

la

propria

umile

origine

dando

prova

del suo

grande

talento

e del

suo

interesse

per il

disegno[48].

Nel

1872,

quando

diede

alle

stampe

il

volume

sulla

Cappella

Palatina,

Terzi

aveva

trent’anni

e

affrontava

nella

piena

maturità

delle

sue

forze un

lavoro

faticoso

e

complesso.

Le

tavole

de La

cappella

S.

Pietro

sono

quasi

tutte

firmate[49]

da

Terzi.

Nell’introduzione

al testo

e nella

stesura

dei

diversi

saggi

non

viene

ricordata

la

partecipazione

di altri

disegnatori

al

lavoro

di

rilievo,

disegno

e

trasferimento

litografico

delle

tavole.

Per la

realizzazione

delle

tavole

sul

Duomo di

Monreale,

hanno

lavorato

per anni

con

impegno

pieno

almeno

otto

diversi

disegnatori,

alcuni

dei

quali di

notevole

esperienza.

È

possibile

immaginare

che

Andrea

Terzi,

da solo,

nel

volgere

di pochi

anni,

avrebbe

potuto

portare

a

termine

un’opera

complessa

ed

estesa

come il

rilievo,

il

disegno

e la

preparazione

alla

stampa

di

un’opera

come

quella

sulla

Cappella?

Anche

come

litografo

Terzi

avrebbe

dovuto

svolgere,

in tempi

brevi,

un

lavoro

improbo

e

vertiginoso.

Anche se

alcune

tavole

sono

state

litografate

da

Frauenfelder[50],

nella

quasi

totalità

dei casi

è

indicato

come

litografo

lo

stesso

Terzi

assieme

al solo

Andrea

Brangi

come

litografo

e

stampatore,

senza

fare

alcun

cenno ad

altri

collaboratori.

Un

confronto

serrato

tra le

tavole

dell’opera

di Terzi

e quelle

del

volume

di Izzi

può

suggerire

alcune

riflessioni.

Le

tavole

dedicate

da Izzi

all’illustrazione

dei

mosaici

della

Palatina

sono

quattro

nel

primo

fascicolo

(le

tavole

X, XI,

XII e

XVI,

delle

quali

solo le

prime

due a

colori

con

l’uso

dell’inchiostro

dorato e

le altre

due

stampate

con due

toni

della

stessa

tinta

bruna) e

quattro

nel

secondo

fascicolo

(le

tavole

I, IV, V

e VIII,

tutte in

verde,

con due

toni

dello

stesso

inchiostro).

La

misura

di

ciascuna

tavola,

che

coincide

perfettamente

con la

pagina

del

volume,

è di

15,5 x

22

centimetri.

In

alcune

di esse,

come

nella XI

e XVI

del

primo

fascicolo

e nella

I del

secondo,

si

riporta

un’unica

trama

geometrica

[fig.

24][51],

mentre

nelle

altre si

riporta

un

numero

maggiore

di

disegni,

sino a

quattro

come

nell’VIII

del

secondo

fascicolo.

In

totale

si

riportano

diciassette

disegni

degli

ornati

musivi

della

Palatina,

di cui

tre in

policromia.

Gli

stessi

disegni

con lo

stesso

taglio e

le

stesse

identiche

dimensioni,

trovano

spazio

nelle

tavole

dell’opera

di

Terzi.

Anche ad

un

confronto

attento

e

ravvicinato

si vede

che non

si

tratta

di

disegni

simili,

magari

molto

somiglianti,

ma

comunque

di

rappresentazioni

differenti

degli

stessi

tessuti

musivi.

Si

tratta

proprio

degli

stessi

disegni.

I

complessi

mosaici

della

Cappella,

creati

utilizzando

tessere

e

frammenti

lapidei

di

dimensioni

minime,

ovviamente

–

nonostante

la cura

profusa

e la

grande

abilità

degli

artigiani

mosaicisti

–

proprio

per le

caratteristiche

fisiche

delle

pietre

dure e

delle

tessere

vitree

utilizzate,

non

potevano

essere

realizzati

con una

precisione

geometrica

assoluta.

Per

converso,

la

trascrizione

della

forma

del

mosaico

in uno

schema

geometrico

nitido,

in cui

ogni

incertezza

tecnica

viene

eliminata

per

rappresentarne

la

struttura

in modo

chiaro,

necessita

di un

intervento

complesso

e

consapevole.

Questa

necessaria

‘traduzione’

si

accompagna

necessariamente

ad una

serie di

semplificazioni

grafiche

che

consentono,

in modo

pressoché

univoco,

di

identificare

la

“mano”

del

disegnatore.

Un’altra

forma di

semplificazione

è data

dalla

riduzione

del

numero

dei

colori

del

mosaico

disegnato

rispetto

a quello

reale.

La

trasformazione

delle

tinte,

oltre a

costituire

una

necessità

per il

contenimento

delle

spese

tipografiche,

permette

di

comporre

tavole

di

grande

chiarezza

narrativa.

Queste

semplificazioni,

ovviamente,

sono

frutto

di

scelte

personali,

spesso

drastiche,

e

rivelano

con

precisione

la

personalità

e lo

stile

sia del

disegnatore

che del

litografo.

Da

questo

punto di

vista

non

esiste

alcun

dubbio

che le

diciassette

trame

geometriche

della

Cappella

Palatina

riportate

da Izzi

nelle

sue

tavole

siano

delle

riedizioni

di

alcuni

schemi

geometrici

pubblicati

in

cinque

tavole

del

volume

di

Terzi,

ovviamente

ricomposti

e

reimpaginati

in modo

differente[52].

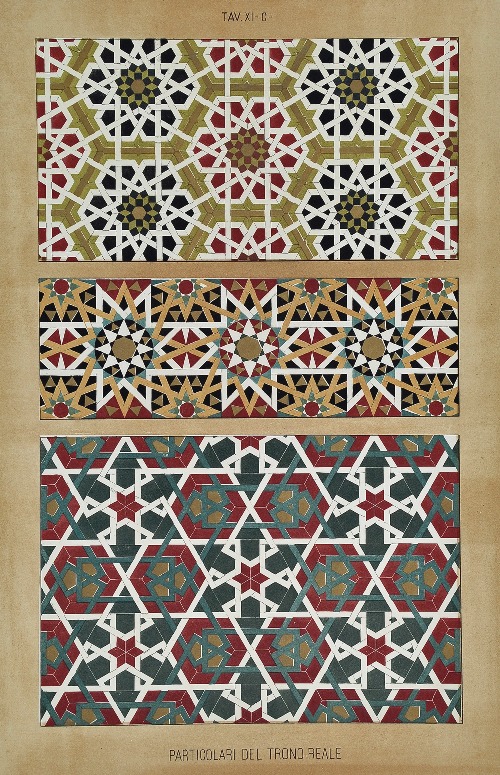

Si

confronti,

a puro

titolo

di

esempio,

la

fotografia

del

bordo di

una

girale

del

Trono

Regio

con il

disegno

tratto

dalla

tavola

XI B

dell’opera

di Terzi

con la

figura 3

della

tavola X

del

volume

di Izzi

[fig.

25]. Si

vedrà

che gli

elementi

di

contatto

tra le

varie

stelle a

sei

punte,

introdotti

per

potere

assorbire

la

deformazione

della

corona

circolare,

sono

ripartiti

in

diverse

aree

triangolari.

La

geometria

di

questi

triangoli

nel

mosaico

reale

non è

immediatamente

chiara.

Le

singole

figure

non sono

riconoscibili

come

triangoli

notevoli

(equilateri,

rettangoli

o altro)

e nel

disegno

di

Terzi,

di

conseguenza,

vengono

trascritti

come

triangoli

scaleni,

senza

che

abbiano

grande

somiglianza

con

quelli

reali.

Per

potere

tracciare

un

disegno

di

questo

tipo,

era

indispensabile

giungere

ad una

schematizzazione

geometrica

delle

forme e

quella

proposta

da

Terzi,

pur se

imprecisa,

appare

comunque

convincente.

Nel

disegno

di Izzi,

la

trascrizione

geometrica

utilizzata

è

esattamente

la

stessa

ed i due

disegni

risultano

perfettamente

sovrapponibili.

Diversi

sono i

colori

ma

identico

è lo

schema

utilizzato.

Potrebbe

apparire

strano,

a questo

punto,

che lo

stesso

disegno

sia

stato

firmato,

nelle

due

diverse

opere,

coi nomi

di due

autori

differenti.

Come si

è detto,

però, è

molto

improbabile

che

Terzi

abbia

potuto

condurre

il

lavoro

di

rilievo,

di

disegno

e di

trascrizione

delle

immagini

tutto da

solo. È

possibile

e che la

scelta

di non

indicare

i nomi

dei

collaboratori,

ma solo

quella

del

‘regista’

dell’operazione,

fosse

una

scelta

di

carattere

editoriale.

Tra i

collaboratori

di

Terzi,

attorno

al 1870,

deve

esserci

stato

anche lo

stesso

Gregorio

Izzi,

altrimenti

non si

potrebbe

spiegare

come

quest’ultimo

avrebbe

potuto

intestare

a se

stesso

la

paternità

di quei

disegni,

essendo

esposto

ad

ambienti

in cui –

come

all’interno

della

litografia

di

Andrea

Brangi –

le

vicende

delle

singole

tavole,

pur se a

trent’anni

di

distanza,

potevano

essere

ancora

note.

L’opera

di Terzi

inoltre,

adesso

rara

anche

presso

il

mercato

antiquario,

alla

fine

dell’Ottocento

era

piuttosto

famosa.

Era

stata

premiata

nel 1873

all’Esposizione

Universale

di

Vienna e

nel 1878

a quella

di

Parigi.

Per il

suo

lavoro

sulla

Cappella

S.

Pietro,

Terzi

nel 1877

era

stato

proposto

per il

cavalierato

dall’allora

Ministro

per

l’Agricoltura,

Salvatore

Majorana

Caltabiano.

Negli

anni in

cui Izzi

pubblica

e

pubblicizza

i suoi

volumi,

spedendoli

anche al

Ministero,

Andrea

Terzi

era in

piena

attività,

abitava

a Roma e

– anche

attraverso

la

brillante

carriera

dei due

figli[53]

–

manteneva

un

contatto

fitto

con

l’ambiente

dei

disegnatori

scientifici,

pubblicitari

e con

l’editoria

del

tempo.

Sembra

probabile

che, in

occasione

della

pubblicazione

del suo

volume

didattico,

d’accordo

con

Brangi,

Izzi

abbia

rispolverato

i suoi

vecchi

lavori,

pubblicandoli

–

finalmente

– con la

sua

firma.

Il

motivo

per cui

il

manuale

di Izzi

possiede

un

corredo

iconografico

per

alcuni

aspetti

degno

delle

grandi

opere

dell’Ottocento

è adesso

chiaro:

quelle

immagini,

quei

disegni

litografati

provengono

realmente

da una

di

queste

grandi

opere,

discendono

da un

programma

articolato

e

trovano

posto,

nobilitandolo

ulteriormente,

in uno

straordinario

volume

didattico,

i cui

vari e

complessi

livelli

di

comunicazione

rifuggono

dagli

angusti

spazi in

cui

troppo

spesso

si

richiudeva

– e

spesso

si

rinchiude

ancora –

l’editoria

didattica.

La cura,

la

dedizione,

l’efficacia

e la

compostezza

con cui

Izzi

organizza

il suo

volume

didattico

pone

quest’opera

tra le

migliori

pubblicate

prima

della

riforma

degli

anni

Venti.

Non è

stato

possibile

ricostruire

in alcun

modo la

vicenda

umana di

Izzi e

nemmeno

tracciare

– in

questa

fase

iniziale

di

indagine

sui

disegnatori

siciliani

tra

l’Ottocento

ed il

Novecento

– le

tappe

fondamentali

della

sua

biografia.

Certo è

che

nell’edizione

del 1921

del

terzo

fascicolo

dell’opera,

la sesta

ed

ultima

edizione,

«riveduta

e curata

dal

Prof. A.

Rivela»,

il

corredo

di

disegni

a colori

viene

drasticamente

ridotto:

le

tavole

cromolitografiche

passano

da

trentadue

a sedici

solamente,

raccolte

in un

solo

fascicolo.

Si

elimina

l’uso

dell’inchiostro

dorato,

considerato

forse di

gusto

desueto.

Tra le

tavole

eliminate

vi sono

tutte e

otto le

tavole

con i

rilievi

della

Cappella

Palatina.

Una

revisione

così

profonda

e così

‘riduttiva’

del

volume

forse è

indice

del

fatto

che Izzi

probabilmente

non

poteva

più

occuparsi

del

proprio

lavoro.

La sesta

edizione

del

lavoro

di Izzi,

nel

perdere

la sua

prerogativa

più

evidente

e nel

rinunciare

a una

delle

sue

migliori

qualità,

trova

una

forma

complessiva

che, pur

mantenendo

un

livello

più che

dignitoso,

la

allinea

alle

opere

analoghe

più

diffuse,

come

quelle

già

discusse

di

Garneri,

di

Antilli

e di

Torricelli.

[1] Gregorio Izzi era professore ordinario di disegno e di calligrafia presso la Regia Scuola Normale Maschile di Palermo ed era perito calligrafo presso la corte di Appello di Roma. In questa fase delle ricerche sui disegnatori siciliani tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, si sono riuscite a ricavare solo poche notizie frammentarie sull’autore.

[2] Sulla storia della scuola italiana si veda C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno nella scuola italiana postunitaria, Aracne, Roma 2006. Rilevanti in questo campo sono anche gli studi di Fabrizio Dal Passo come F. Dal Passo, Storia della scuola italiana, in Il codice della scuola vol. II, a cura di L. Barberio Corsetti, P. Cirillo, E. Ciarrapico, D. Croce, G. Scribano, La Scuola, Brescia 2003; F. Dal Passo, Storia della scuola italiana: dalle riforme dell’Illuminismo alla riforma Moratti, in “Semestrale di studi e ricerche di Geografia”, Abilgraf, Roma 2003.

[3] Si veda C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno…, pp. 11-40.

[4] L’indirizzo di agrimensura forniva una preparazione analoga alla moderna scuola per geometri mentre l’indirizzo fisico-matematico viene considerato l’antesignano che del nostro liceo scientifico. Si veda C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno…, pp. 14 e 17.

[5] Ivi, p. 27.

[6] Ivi, pp. 87-88.

[7] Ivi, p. 88.

[8] L’abolizione dell’insegnamento degli ordini di architettura secondo la regola di Vignola suscitò accese polemiche tra coloro che consideravano questo cambiamento come necessario e coloro che invece ritenevano che fosse motivo di imbarbarimento del corso di studi. Nella sostanza, però, l’inerzia culturale – favorita anche dalla capillare diffusione di un patrimonio immenso di manuali, studi, pubblicazioni illustrate – portò nelle aule ad una sostanziale riduzione del tempo dedicato a questo argomento senza che però esso fosse del tutto soppresso. In molte opere continuarono a essere pubblicate tavole sugli ordini di Vignola che rimasero nei volumi perfino ben oltre la riforma Gentile del 1923. Si veda E. Dotto, La regola e lo sguardo. La critica di Giuseppe Damiani Almeyda al libro dei cinque ordini di architettura di Vignola, in “TeCLa - Rivista”, n. 4, 2011, pp. 28-53 (http://www.unipa.it/tecla/rivista/4_rivista_dotto.php). Si veda anche C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno…, p. 28.

[9] Pietro Selvatico Estense (Padova 1803 - 1880), formatosi alla giurisprudenza ed alla pittura, fu un architetto ed un teorico molto attivo, allievo di Giuseppe Jappelli con il quale intraprese dei viaggi di studio in Francia ed in Inghilterra. Direttore dell’Accademia di belle arti di Venezia, avversò il Neoclassicismo a vantaggio della cultura neogotica. Mentore di Camillo Boito, influenzò la realizzazione della facciata neogotica del Duomo di Firenze di De Fabris, suggerendogli la forma tricuspidata. Realizzò la facciata della chiesa di San Pietro a Trento. Sull’influenza di Selvatico nella scuola italiana si veda C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno…, pp. 82-84. Per una bibliografia su Selvatico, si veda Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, a cura di A. Restucci, Electa, Milano 2005, p. 718.

[10] C. Baldoni, L’insegnamento del Disegno…, p. 28

[11] O. Jones, The Grammar of Ornament, Day and Son, London 1856; M. A. Racinet, L’Ornement polychrome, Fermin Didot, Paris 1869-73; J. Bourgoin, Théorie de l’ornement, A. Levy, Paris 1873.

[12] E. H. Gombrich, Il senso dell’ordine. Studio sulla psicologia dell’arte decorativa, Einaudi, Torino 1984, pp. 89-98.

[13] Ivi, pp. 109-156.

[14] Ivi, pp. 116-140.

[15] J. Bourgoin, Les éléments de l’art arabe, Firmin Didot, Paris 1879.

[16] C. Boito, Architettura del Medioevo in Italia, Hoepli, Milano 1880.

[17] D. Lo Faso Pietrasanta Duca di Serradifalco, Del Duomo di Monreale e di altre Chiese Siculo Normanne, Roberti, Palermo 1838.

[18] F. De Dartein, Etude sur l'architecture lombarde et sur les origines de l'architecture romano-byzantine, Paris 1865-1882. Sul lavoro di De Dartein si veda T. Bella, I rilievi della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano nei dossier d’archivio di Fernand De Dartein. Storia di una rappresentazione, tesi di dottorato di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione, Facoltà di Architettura di Siracusa, XXI ciclo, tutor G. Pagnano, dicembre 2008.

[19] D. B. Gravina, Il Duomo di Monreale. Illustrato e riportato in tavole cromolitografiche, Stabilimento tipografico di Francesco Lao, Palermo 1859-69.

[20] Come è noto, la Geometria Descrittiva è quella branca della Scienza della Rappresentazione che affronta i principi geometrici su cui si basano i comuni metodi di rappresentazione, come le proiezioni ortogonali, la prospettiva e l’assonometria. Dalla fine del Settecento, il disegno, grazie alla Geometria Descrittiva, poté finalmente assumere uno statuto scientifico e questo semplificò la trasmissione del sapere e consentì una revisione profonda dei modi di comunicazione grafica. Questo processo si andò compiendo, in Europa – pur con alcune vistose eccezioni – attorno al terzo decennio del XIX secolo.

[21] Professionisti di grande levatura come Giuseppe Boidi Trotti – attivo in Piemonte alla fine dell’Ottocento – o Giuseppe Damiani Almeyda si dedicarono, pur se con diverse energie, alla redazione di libri di testo. Sull’opera didattica di Damiani si veda P. Barbera, Giuseppe Damiani Almeyda. Artista architetto ingegnere, Palermo 2008, pp. 21-47. Si veda anche E. Dotto, La linea di equilibrio. Sensibilità geometrica e tecnica pittorica nei disegni di architettura, in P. Barbera, C. F. Carocci, E. Dotto, C. Tocci, Giuseppe Damiani Almeyda. Arte e scienza in architettura, Lombardi editori, Siracusa 2011.

[22] In una pagina allegata al Manuale di disegno lineare geometrico di Giuseppe Boidi Trotti, si trova l’elenco delle sue pubblicazioni, aggiornato al 1870. Vi si trovano ben 21 diversi volumi dagli argomenti più vari. Molti di essi erano simili tra loro, come ad esempio le Prime nozioni di disegno lineare e il Corso elementare di Ornato lineare. In altri casi si trattava di opere piuttosto diverse, come il Corso di Disegno applicato ai Lavori donneschi o il Disegno di Fiori. La dedizione di Boidi all’editoria didattica lo rese uno degli autori più studiati e diffusi del secondo Ottocento.

[23] Si tratta di una campionatura ragionata degli autori più noti, basata sull’effettiva diffusione e sulla qualità delle singole opere. Ciascuno degli autori indicati ha pubblicato un numero elevato di manuali. In questa occasione si citeranno esclusivamente le opere consultate per la stesura di questo saggio, nell’edizione disponibile. A. Antilli, Disegno Geometrico, Hoepli, Milano 1894; G. Boidi Trotti, Manuale di Disegno lineare geometrico, Paravia, Milano 1898; A. Garneri, Corso elementare di Disegno geometrico, Tipografia nazionale di G. Bertero, Roma 1895; C. Torricelli, Disegno Geometrico con tavole a colori, Unione Litotipografica Bresciana, Brescia 1894.

[24] Si iniziava dalla squadratura del foglio per passare alla costruzione grafica di perpendicolari e bisettrice, poi alla tripartizione dell’angolo retto e piatto, al tracciamento di parallele, alla divisione in parti uguali dei segmenti, sino al disegno di poligoni regolari inscritti o a partire da un lato. Questa sequenza è largamente utilizzata anche nella didattica attuale.

[25] Si tenga conto che, prima dell’introduzione estensiva delle calcolatrici automatiche, era molto conveniente effettuare operazioni di calcolo (somma, sottrazione divisione e trasformazione) delle aree non attraverso operazioni numeriche ma attraverso raffinate (e talvolta antichissime) costruzioni grafiche, ormai sostanzialmente desuete.

[26] La questione del tracciamento delle policentriche e delle esercitazioni sul disegno del profilo dei vasi meriterebbe un approfondimento, sostanzialmente per tentare di rintracciare i modelli cui si ispiravano i curiosi e complessi profili utilizzati.

[27] G. Izzi, Corso elementare di disegno geometrico per le scuole secondarie, tecniche, normali e industriali, Orazio Fiorenza, Palermo 1903.

[28] Nell’edizione del 1908 Izzi pubblica i risultati di questa sua campagna di diffusione, riportando lettere di apprezzamento del Ministro Nunzio Nasi e del suo successore, Vittorio Emanuele Orlando, di Ernesto Basile ed i lusinghieri giudizi pubblicati su due bollettini che illustravano gli articoli presentati all’Esposizione campionaria di Roma del 1903. Il volume fu premiato presso tale esposizione con la medaglia d’argento e con la Medaglia d’Oro, il Grand Prix e la Targa d’Oro in occasione dell’Esposizione Internazionale di Palermo del 1906.

[29] Ricerche automatiche nei cataloghi librari delle biblioteche italiane e ricerche presso il mercato antiquario non hanno consentito di individuare nemmeno una copia del primo o del secondo fascicolo di questa edizione.

[30] La premiata tipografia di G. Caneba aveva sede a Palermo in corso Vittorio Emanuele 412.

[31] In totale le edizioni del volume sono sei. La prima del 1903, la seconda del 1905, la terza del 1908, la quarta del 1914. Della quinta non si è riusciti ad avere alcuna notizia. La sesta edizione fu pubblicata nel 1921. Se si esclude l’edizione del 1908, pubblicata da Paravia, le altre furono tutte curate da Orazio Fiorenza.

[32] G. Izzi, Elementi di disegno geometrico…, pp. 152-155.

[33] Ivi, p. 155.

[34] Ivi, p. 156.

[35] Per ciascuna superficie veniva indicato un riferimento stilistico o geografico, come «moresco», «greco», «moderno», «medioevo», «celtico», «arabo», «stile ottocento», «Rinascimento inglese - Stile Elisabetta».

[36] In ciascuna tavola si legge «G. Izzi dis.» e «Lit. A Brangi - Palermo».

[37] D. Malignaggi, Tra neoclassicismo e accademia. Arti figurative a Palermo nella prima metà dell'Ottocento, in Immaginario e Tradizione. Carri trionfali e teatri pirotecnici nella Palermo dell'Ottocento, Novecento, Palermo 1993, pp. 26-28. E. Dotto, La prospettiva pratica di Antonio Morselli, Lombardi editori, Siracusa 2006, pp. 24-26.

[38] Anche nel caso in cui come in Bourgoin, le indicazioni sono piuttosto generiche, si tratta sempre di esempi reali, di manufatti rilevati dal vero che hanno subito un profondo processo di sintesi e che vengono offerti agli studiosi come puri schemi geometrici, privi del tutto di ogni connotazione materica o cromatica.

[39] Nel volume di A. Garneri, Corso elementare di Disegno geometrico, già citato, alle pagine 83-86 si trovano gli indici delle tavole di «applicazioni». Alcuni schemi musivi sono indicati per la loro provenienza, come alcuni reticoli tratti da S. Maria del Fiore a Firenze, dal Duomo di Monreale, dalle Terme di Caracalla o dall’Alhambra. Garneri pubblicò anche diverse edizioni di un Vademecum dell’Ornato, che contiene oltre 2400 diversi schemi con didascalie in sette lingue (tra cui il russo) nelle quali non di rado si indica l’origine dell’elemento decorativo illustrato.

[40] Come è possibile dimostrare (teorema dei cinque colori), per potere disegnare un qualunque partito geometrico colorando le aree adiacenti con tinte tra loro differenti, sono necessari – appunto – al massimo cinque colori. In generale si rivelano sufficienti quattro colori, anche per i casi più complessi. Nella trascrizione grafica era sempre possibile, quindi, ridurre il numero delle tinte nel caso in cui i tessuti musivi fossero composti utilizzando un numero elevato di materiali diversi.

[41] In qualche caso, però queste tavole monocromatiche risultavano essere migliori di altre in cui gli ornati venivano stampati a colori e su pagine di dimensioni maggiori. Le tavole nel volume di Stanislao Tamburrini, (S. Tamburrini, Guida pratica di disegno geometrico, Vallardi, Milano 1898) ad esempio, riportavano disegni fragili, privi di mordente ed inefficaci.

[42] J.-J. Hittorff, L. von Zanth, Architecture moderne de la Sicile, Paul Renouard, Paris 1835. Le tavole dedicate alla Cappella Palatina sono quelle dalla 45 alla 47.

[43] In D. Lo Faso Pietrasanta Duca di Serradifalco, Del Duomo di Monreale…, le tavole dedicate alla Cappella Palatina sono la XV, la XVI e la XVII.

[44] F. M. Hessemer, Arabische und alt-italienische Bau-Verzierungen, Reimer, Berlin 1842, tavv. 51 e 52 della II parte.

[45] M. A. Racinet, L’Ornement…, tav. XXXVI.

[46] M. Amari, L. Boglino, I. Carini, S. Cavallari, A. Terzi, La Cappella di S. Pietro nella reggia di Palermo, Brangi, Palermo 1842.

[47] Andrea Terzi nacque a Monreale nel 1842 da una famiglia umile. Assistito da uno zio canonico poté recarsi a Palermo dove imparò l’uso dell’acquerello e poté studiare con Giuseppe Patania. Giovanissimo fu coinvolto da Domenico Benedetto Gravina nella pubblicazione del lavoro Il Duomo di Monreale Illustrato, al quale contribuì con un numero cospicuo di disegni. Nel 1872 pubblicò il suo lavoro sulla Cappella Palatina, che gli valse alcuni premi ed il cavalierato. Il figlio Amedeo John Engel riuscì ad eccellere nel mondo del disegno scientifico, in modo particolare come disegnatore di insetti. Il figlio Aleardo fu uno dei più grandi disegnatori pubblicitari del primo Novecento. Andrea Terzi espose molte sue opere pittoriche e realizzò una Pianta topografica ed archeologica di Siracusa commessagli dal Ministero della Pubblica Istruzione. Morì a Roma nel 1918. Si veda la voce di M. A. Spadaro, Andrea Terzi, in L. Sarullo, Dizionario degli Artisti Siciliani. Pittura, vol. II, ad vocem, a cura di M. A. Spadaro, Novecento, Palermo 1993, pp. 522-523. Sul rilievo della Cappella Palatina si veda F. Agnello, Rilievo e rappresentazione del soffitto della navata centrale della Cappella Palatina, in La Cappella Palatina a Palermo, Franco Cosimo Panini, Modena 2010, vol. I, pp. 295-352.

[48] Si veda E. Dotto, Il “Duomo di Monreale illustrato” di Domenico Benedetto Gravina, in Ikhnos 2009, Analisi grafica e storia della rappresentazione, Lombardi Editori, Siracusa 2009, pp. 73-104.

[49] Praticamente in ciascuna delle tavole si trova la firma di Terzi come disegnatore, mentre più variegata è la schiera dei litografi. In aggiunta a Terzi, come litografo si trova indicato, in quasi tutte le tavole, anche il nome di Andrea Brangi. Più raramente G. Huber, e solo in un paio di casi G. Frauenfelder.

[50] Frauenfelder preparò la lastra litografica della tavola XI-A. Sono due le tavole con questa dicitura. Quella litografata da Frauenfelder è quella in nero con sottilissimi tratteggi per la resa dei toni di grigio.

[51] Nel primo fascicolo si trovano due mosaici della Cappella alla tavola X, uno soltanto alla tavola XI, tre alla tavola XII, uno alla tavola XVI. Nel secondo fascicolo si trova un solo mosaico della Cappella alla tavola I, due alla tavola IV, tre alla tavola V, quattro alla tavola VIII.

[52] I disegni pubblicati da Gregorio Izzi si trovano nelle seguenti tavole dell’opera di Terzi: tavola XI-A (a colori), due illustrazioni in alto; XI-B le quattro illustrazioni nella parte superiore; XI-C, tutte e tre le illustrazioni; XXX, sei illustrazioni ai bordi; XXXI-A due illustrazioni in alto al centro e a destra.

[53] Si veda la nota 47.